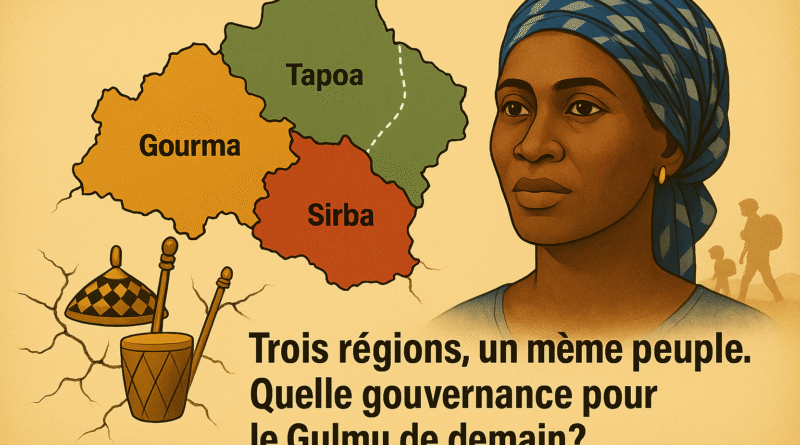

Trois régions pour une même espérance : décentraliser sans diviser l’Est du Burkina Faso

Le redécoupage territorial en cours au Burkina Faso, qui prévoit la subdivision de la région de l’Est en trois nouvelles régions, marque un tournant majeur dans l’histoire administrative du Gulmu. Présentée comme une réponse au besoin de proximité, cette réforme suscite autant d’espoirs que d’inquiétudes dans une région déjà marquée par l’insécurité, la marginalisation et les fractures communautaires.

Mais au-delà du geste politique, que cache réellement cette nouvelle configuration territoriale ? Peut-elle contribuer à apaiser les tensions ou risque-t-elle, au contraire, d’en créer de nouvelles ?

Un espoir de proximité… mais à quel prix ?

Il est vrai que l’actuelle région de l’Est est d’une taille démesurée, rendant difficile une gouvernance équitable. Les provinces éloignées de Fada N’Gourma, comme la Tapoa, la Gnagna, la Komondjari ou la Kompienga, se sentent souvent oubliées dans les politiques publiques.

Le projet de création de trois régions distinctes pourrait donc permettre une meilleure déconcentration des services publics, une répartition plus juste des investissements, et une gouvernance territoriale adaptée aux réalités locales.

Cependant, sans accompagnement sérieux, cette réforme risque de produire l’effet inverse : confusion administrative, compétition locale, déséquilibres politiques et crise de confiance entre les peuples.

Le peuple du Gulmu : une identité menacée

La subdivision risque de fragmenter l’unité historique, culturelle et linguistique du peuple du Gulmu, qui s’étend sur plusieurs provinces de la région actuelle. Ce peuple, porteur d’une mémoire commune, pourrait voir son tissu social morcelé par des frontières technocratiques.

Des voix s’élèvent déjà pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une tentative de dilution identitaire, ou une stratégie de division déguisée. Le risque ? Une fracture symbolique, doublée d’un sentiment d’effacement.

Chefferies, OSC, rivalités : une poudrière sociale ?

Les chefferies traditionnelles, très influentes dans l’Est, pourraient se retrouver en compétition sur les nouvelles zones de responsabilité. Des litiges anciens pourraient ressurgir autour de la légitimité des lignages, des territoires ou des capitales régionales.

De même, certains leaders d’OSC, autrefois reconnus dans l’espace régional unifié, pourraient perdre leur influence au profit de nouvelles figures issues des nouvelles entités administratives. Ce glissement pourrait briser les coalitions citoyennes existantes et faire émerger des luttes de leadership.

Déplacés internes et accès aux services : un flou préoccupant

Alors que la région de l’Est accueille des dizaines de milliers de déplacés internes (PDI) fuyant les violences terroristes, aucune stratégie claire n’a été annoncée quant à leur répartition dans les nouvelles régions.

Pire, certaines capitales régionales prévues sont difficiles d’accès, sans infrastructures adéquates, sans services sociaux fonctionnels. Comment y transférer des compétences administratives ? Avec quels moyens ? Et pour quelle efficacité ?

Les risques d’exclusion territoriale et de chaos organisationnel sont réels.

L’urgence d’une pédagogie nationale

Le gouvernement ne peut pas se contenter de redessiner une carte et espérer l’adhésion. Il doit expliquer, écouter, consulter, sensibiliser. Partout : dans les villages, les radios locales, les chefferies, les marchés.

Une réforme mal expliquée est une réforme rejetée. Sans pédagogie politique claire, cette restructuration peut être perçue comme un diktat venu d’en haut. L’État doit rassurer, garantir la continuité identitaire, et renforcer la solidarité entre les nouvelles régions.

Un destin commun malgré les découpages

Qu’il s’agisse de Fada, Diapaga, Bogandé ou Gayéri, les défis restent partagés : insécurité, pauvreté, exode des jeunes, services sociaux précaires… Ce redécoupage ne doit pas être un prétexte pour diviser les efforts ou opposer les territoires.

Il faut bâtir des mécanismes de coopération interrégionale, mutualiser les ressources, harmoniser les stratégies de développement, et surtout, ne pas créer trois régions concurrentes, mais trois leviers complémentaires pour un même peuple.

Le découpage administratif peut être une opportunité de rééquilibrage territorial. Mais il doit être inclusif, juste et humain. Il ne peut réussir que si les populations concernées s’y reconnaissent. L’État ne doit pas seulement redessiner la carte. Il doit redessiner l’espérance. Et cette espérance doit être partagée par tous : déplacés, chefs traditionnels, OSC, jeunes, femmes et citoyens ruraux. C’est à cette condition seulement que la réforme produira non pas la division, mais la cohésion.

Van Marcel OUOBA, Gulmu Info

Image d’illustration générée par l’Intelligence artificielle

Il est certes important de réfléchir dès maintenant à l’avenir des nouvelles entités administratives issues du redécoupage territorial, mais il est tout aussi crucial de s’interroger sur les dénominations qui leur ont été attribuées. Ces noms ne sont pas anodins : ils sont porteurs d’histoire, de mémoire collective et de représentations identitaires fortes.

L’appellation « Gulmu » pour désigner une seule région regroupant Fada N’Gourma et la Kompienga pose problème. En effet, cette désignation semble réductrice et inappropriée au regard de la portée historique et culturelle du terme « Gulmu ». Dans la mémoire collective des populations, le Gulmu ne se limite pas à ces deux zones : il englobe tout l’espace occupé par les Gourmantché, c’est-à-dire Fada, Kompienga, Gayéri, Diapaga et Bogandé. En exclure ces localités revient à fragmenter une identité pluriséculaire et à affaiblir les fondements mêmes de leur existence historique.

À ce titre, l’appellation « Région du Nungu » aurait été plus inclusive et respectueuse de la réalité historique et de l’unité culturelle de ces peuples. Il faut imaginer l’effet que cela aurait eu si l’on avait appelé la région de l’ancien Centre « Moogho » : quelle aurait été la réaction des habitants de Tenkodogo, Boulsa, Ouahigouya, etc., qui se reconnaissent dans cet espace et ses symboles ? Il est urgent que les voix de l’Est s’élèvent pour dénoncer cette dérive symbolique avant même de penser aux perspectives futures.

Concernant par ailleurs la Tapoa, devenue « province du Gobnangou », c’est là encore une erreur manifeste fondée sur une lecture approximative de l’histoire. Les populations de Diapaga, notamment, ne se reconnaissent pas dans l’appellation « Gobnangou ». D’ailleurs, dans le langage courant, lorsqu’un habitant de Diapaga revient de Logobou ou de Tambaga, on le qualifie de « Dapuoli yua », autrement dit, « celui qui vient de derrière la chaîne du Gobnangou ». Cela montre clairement que Diapaga se situe en dehors de cette entité géographique.

Une telle dénomination aurait été plus compréhensible si le chef-lieu de cette province avait été Logobou ou Tambaga, cœurs géographiques et culturels du Gobnangou. Ce choix démontre un manque de consultation et une méconnaissance du terrain, qui ne peuvent qu’engendrer frustration et incompréhension.

Il devient alors impératif d’interroger l’histoire, les mémoires locales et les réalités socioculturelles pour corriger ces insuffisances. Il ne s’agit pas de rejeter le redécoupage administratif dans son principe car il peut répondre à des besoins de gouvernance de proximité, mais il faut veiller à ce qu’il soit mené dans le respect de l’histoire, des identités et des sensibilités locales.